MEDICINA |

|

|

Por John Surena

Transactions of the Southern Surgical and Gynecological Association" (1907)

¿Puede un humilde ginecólogo y obstetra convertirse en un héroe? Hoy vamos a ver que sí. La historia de la medicina a veces también nos relata la prepotencia humana la cual, en ocasiones provoca que el sentido común se nuble, en palabras del propio autor: “Existe un velo ante los humanos que nos impide imaginar la realidad de una forma distinta a como la hemos conocido y, sobre todo, a cómo nos la han enseñado. El progreso existe por acumulación y porque en cada época nacen unos pocos individuos que ocasionalmente logran sustraerse a los efectos de ese velo”

Por ello hoy publicamos de nuevo un gran artículo de quien en nuestra humilde opinión es un gran divulgador en materia de historia y arte: John Surena. La versión original que hoy presentamos actualizada, fue publicada el 4 de marzo 2015, en su fantástico blog “Después no hay nada” donde trata estos temas desde su particular y único punto de vista, polémico pero repleto de conocimiento, que invita como pocos a la reflexión y que os aconsejamos encarecidamente.

Durante la historia humana cientos de millones de hombres han muerto combatiendo en conflictos bélicos. También muchas mujeres han muerto debido a ese tipo de enfrentamientos pero, dado que la guerra ha sido preferentemente una actividad masculina, han sido los hombres los más afectados por la mortalidad derivada de la misma a lo largo de la historia. Y sin embargo el porcentaje de hombres y mujeres a lo largo de la historia se ha mantenido más o menos equilibrado en torno al cincuenta por ciento para cada sexo. Esto se explica debido a que, al margen de prácticas sociales como el infanticidio femenino en sociedades agrícolas, una de las respuestas de la naturaleza para nivelar demográficamente el número de hombres y mujeres en la sociedad ha sido la altísima mortalidad sufrida por las mujeres al dar a luz. Al menos hasta bien entrado el s. XX. Más en extenso, durante la mayor parte de la historia el régimen demográfico imperante implicaba en general altas tasas de mortalidad para la población producto de guerras, enfermedades y hambrunas. Por tanto, de cara a simplemente compensar lo anterior y mantener los niveles de población estables o en lento crecimiento, era necesario que cada mujer diese a luz múltiples veces a lo largo de su vida. Algo que por otra parte era casi inevitable habida cuenta de la falta de medios anticonceptivos fiables hasta tiempos recientes. Pues bien, cada vez que se producía un parto la correspondiente madre se arriesgaba a morir debido a que durante el mismo podían producirse múltiples incidencias para las que la medicina solo ha encontrado respuesta hace algunas décadas, siendo muy frecuentes hasta el período de entreguerras en el s. XX los casos de fallecimientos de parturientas debido a hemorragias o infecciones.

Downton Abbey - ITV; Carnival Films

Todo eso implica que, hasta tiempos recientes, el destino de un porcentaje importante de las mujeres a lo largo de la historia humana implicaba morir tarde o temprano producto de algún parto. Por tanto si, como he dicho anteriormente, a lo largo de la historia los hombres han muerto por cientos de millones luchando para arrebatar vidas, las mujeres han muerto en iguales cantidades en el intento de dar lugar a nuevos nacimientos. Procesos complementarios. En relación con ello hoy vamos a viajar a Viena a mediados del s. XIX en concreto a una de las secciones de maternidad abiertas en uno de los más reputados hospitales de la capital del flamante Imperio austríaco (más adelante conocido como Imperio austrohúngaro ya a partir de 1867, en fechas posteriores a lo que hoy toca). La conjura de los necios Allí trabajaba Ignác Fülöp Semmelweis un médico húngaro pero de ancestros alemanes nacido en 1818. Tras descartar una carrera como abogado, en 1846, con 28 años de edad, obtuvo una titulación en obstetricia y fue nombrado asistente en una de las maternidades del Hospicio General de Viena.

Ignaz Philipp Semmelweis (Budapest, 1 de julio de 1818-Lazarettgasse, 13 de agosto de 1865) - Eugen Doby

Y hago una puntualización. Por aquellas fechas tan “modernas” llama la atención lo atrasadas que aún se encontraban las teorías médicas en vigor, en tanto que gran parte de la medicina o la cirugía más o menos estándar que hoy conocemos y damos por supuesta solo se desarrolló entre finales de ese s. XIX y las postrimerías de la IIª Guerra Mundial. Por supuesto durante la Edad Moderna, de la mano de Vesalio o de Ambroise Paré, la medicina europea había experimentado algunos progresos respecto a las primitivas técnicas que habían estado en vigor desde la antigüedad. A destacar sobre todo el descubrimiento de la vacuna de la viruela por parte de Edward Jenner en 1796. Pero aun así, en cuanto a la mayoría de procedimientos y teorías, la disciplina médica a mediados del s. XIX como digo no había evolucionado demasiado y aun no se había beneficiado de los progresos generales experimentados por la industria o las ciencias en esa época. De tal forma que, en lo tocante a la ginecología y las causas de la mortalidad femenina durante los partos en concreto, aún continuaban en vigor entre muchos médicos viejas teorías como la de la existencia en la anatomía humana de un precario equilibrio entre cuatro supuestos “humores” o líquidos de los que se compondría el cuerpo, equilibrio que cuando se rompía causaba (supuestamente) las enfermedades, las cuales por tanto solo se curarían al recuperar el equilibrio de los “humores” mediante el sangrado o la aplicación de calor. También daba sus últimos coletazos por entonces la teoría de las “miasmas”, unos supuestos aires fétidos que serían la causa de las infecciones sufridas por muchas parturientas, sobre todo la temida “sepsis puerperal” causante de fiebres que acababan con muchísimas mujeres tras dar a luz. Todo sea dicho durante la época de las revoluciones burguesas algunos médicos empezaron a plantear que de cara a reducir la mortalidad en los pabellones de maternidad serían convenientes cosas como que los médicos se lavasen las manos entre operaciones. De hecho aplicando ese tipo de medidas un doctor llamado Boër, a comienzos del siglo XIX, había conseguido reducir la mortalidad en un ala de Maternidad del hospital de Viena en el que trabajaba.

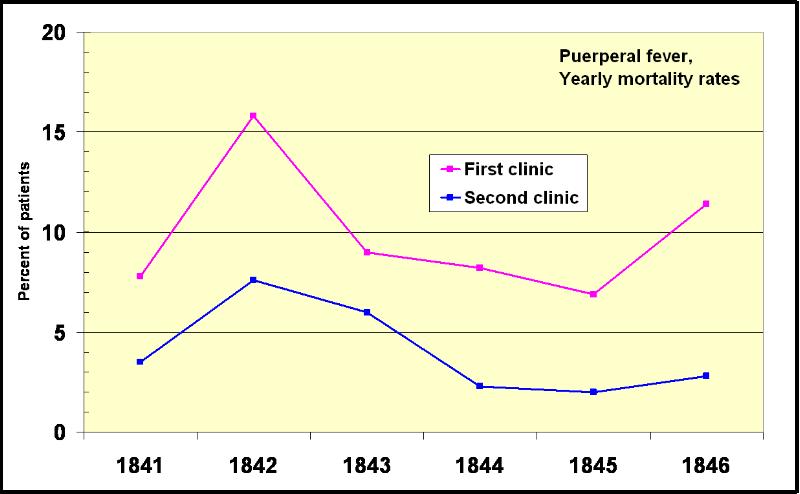

Fiebre puerperal, tasas de mortalidad (%) en la Primera y Segunda Clínica (1841-1846) del Hospital General de Viena. La Clínica Primera sufría una tasa de mortalidad superior. Wikipedia

Desgraciadamente Boër fue olvidado y sustituido al frente de la sección de maternidad de aquel hospital vienés por un tal Johann Klein que, como la inmensa mayoría de médicos del período, era un ferviente defensor de la teoría de las “miasmas”. Es decir, según él las fiebres e infecciones que muchas parturientas desarrollaban no tenían nada que ver con las acciones de los médicos que las asistían sino que eran producto de un contagio entre las pacientes o bien una infección que emanaba del suelo o de aguas fétidas y se trasladaba azarosamente a través de “malos aires” por el espacio. Esas ideas aunque ridículas vistas hoy tenían su utilidad entonces, empezando porque en el fondo eximían de cualquier responsabilidad en la frecuente muerte de sus pacientes a los médicos que los atendían. A fin de cuentas esas “miasmas” y "malos humores" eran supuestamente la causa de todas las desgracias y epidemias (no la ignorancia, al falta de formación, de higiene, de interés, o la pura impotencia de los facultativos de entonces). Vivir creyendo eso, sumado a un salario elevado y una posición de prestigio social para los doctores, resultaba más fácil que hacerlo teniendo que darle vueltas en la cabeza a las causas de la alta mortalidad de los pacientes y sintiéndose responsables indirectos de las mismas. No es de extrañar por tanto que gracias a la labor del doctor Klein en la maternidad vienesa en uno de cada nueve o diez partos la madre en cuestión acababa contrayendo infecciones y fiebres fatales que acababan con su vida pocos días después de dar a luz. Incluso algunos meses se daban picos de hasta un 33% de muertes de las parturientas (si tenemos en cuenta que por entonces una mujer daba a luz varias veces a lo largo de su vida esos porcentajes de riesgo en cada parto eran una condena a muerte a medio plazo para prácticamente cualquier mujer que diese a luz en aquel hospital ya que si no moría la primera vez lo haría durante su segundo o tercer parto, normalmente antes de los 35 años). Pero a fin de cuentas eso era más o menos lo normal en aquellos tiempos, no solo en Viena sino en casi cualquier otro lugar.

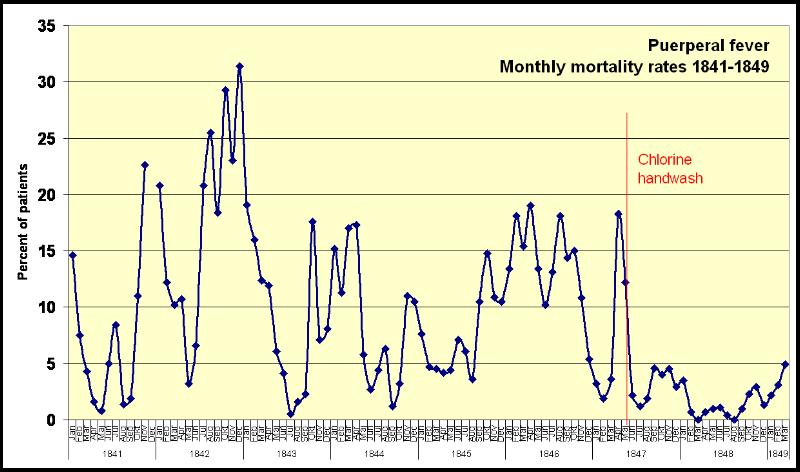

Mortalidad mensual por fiebre puerperal en la Clínica Primera en el Hospital Maternal de Viena. La mortalidad descendió marcadamente cuando Semmelweis instauró el lavado de manos con hipoclorito en 1847. Wikipedia

Es en ese contexto y bajo la autoridad de Klein que el por entonces joven y novato doctor Semmelweis comienza a trabajar en la sección de maternidad del Hospicio General de Viena durante el verano de 1846. El caso es que prácticamente de inmediato toma nota de algo inquietante. El hospital disponía de dos salas de partos: la dirigida por el doctor Klein, a la que él mismo había sido asignado, y otra atendida por un tal doctor Bartch pero regida de facto por mujeres comadronas. Pronto Semmelweis se dio cuenta de que la sala de partos secundaria, aquella por la que los orgullosos doctores no se molestaban apenas en pasar y era atendida de facto por “vulgares” matronas y enfermeras sin apenas formación médica, experimentaba unas tasas de mortalidad muy inferiores a la sala en la que él y el resto de doctores titulados pasaban consulta habitualmente o intervenían personalmente en los partos. En concreto el número de muertes era menos de la mitad en la segunda maternidad y, de hecho, la mayor parte de esas muertes procedían de los días siguientes a que los partos en la misma fuesen también atendidos por doctores procedentes de su propia sección que a veces se dejaban caer por aquella segunda sala de maternidad a la que solo acudían en contadas ocasiones. Algo extraño pasaba. Después de evaluar diversas hipótesis, relacionadas con la temperatura de la sala o el volumen de parturientas admitidas, Semmelweis puso sus ojos en la diferencia evidente entre la Primera ala de maternidad y la Segunda: el personal que las atendía. Como se ha dicho en una de las secciones el personal era básicamente masculino y en la otra de facto no era así. Además, en ambas secciones a la vez que se dispensaban cuidados se impartían prácticas con estudiantes. En la primera ala se permitía que pasasen visita junto con los doctores algunos estudiantes de medicina en prácticas (por aquel tiempo todos hombres ante las trabas para acceder a una educación universitaria para las mujeres) mientras que el segundo ala, como he mencionado, estaba reservada para instruir comadronas y con el tiempo se había dejado más o menos en sus manos el control de la mayoría de partos. El problema, ya os lo digo, era que muchos de los médicos y estudiantes de medicina que controlaban el ala principal y ocasionalmente se dejaban caer por el ala secundaria solían pasar revista después de haber participado en disecciones o autopsias complementarias a sus clases de anatomía. Por entonces nada se conocía aún sobre los “gérmenes”, pero Semmelweis planteó que no debía ser demasiado saludable que aquellos estudiantes pasasen consulta e incluso interviniesen en partos y tocasen a las parturientas después de haber estado en contacto con materia muerta. Incluso a veces atendían o inspeccionaban a las mujeres del ala de maternidad sin haberse siquiera lavado las manos después de haber salido de sus prácticas con cadáveres, entre los que se encontraban en ocasiones los de las mismas mujeres muertas en el hospital. Sin embargo en el segundo ala de maternidad eso no ocurría de forma habitual simplemente porque los estudiantes de medicina apenas pasaban por allí y las comadronas no asistían a clases de medicina, disecciones o autopsias por lo que en general su higiene era mejor. En base a esa intuición, que hoy puede parecernos evidente pero entonces no lo era, a finales de 1847 Semmelweis instituyó como obligatorio el que los estudiantes se lavasen las manos por sistema y no solo con agua sino con un desinfectante químico, antes de entrar en su sección del hospital y tocar a las pacientes, sobre todo si venían de estar en contacto con cadáveres. Con esa simple medida la mortalidad de las futuras madres cayó hasta situarse entre el 1 y el 2% por lo que Semmelweis extendió la medida también a los instrumentos con los que se inspeccionaba a las pacientes e intentó implantarla también entre el resto de médicos del lugar. Pues bien, uno puede pensar que aquí termina la historia y en adelante Semmelweis fue considerado un héroe, sus medidas se implementaron en la comunidad médica y todos comieron perdices. Pero en realidad la historia de hoy me interesa por lo contrario. De hecho llegados a este punto comenzaron los problemas. Para empezar el superior de Semmelweis el doctor Klein se sintió vejado. En la clasista sociedad y jerarquizada sociedad austriaca del momento para el doctor Klein que un médico joven, sin experiencia ni grandes publicaciones previas, de orígenes humildes y además venido de Hungría, le enmendara la plana negando sus teorías de las miasmas y encima dando órdenes a los internos y diciéndole como tenía que llevar su hospital era una auténtica humillación que minaba su autoridad, su prestigio social y consiguientemente su modo de vida perfectamente establecido y muy bien remunerado. Por tanto no iba a dejar las cosas así, si tenían que fallecer docenas o cientos de mujeres por el camino que murieran. A nadie le importaba. Estaba en juego demostrar quién mandaba y cómo eran las cosas en Viena. Por otra parte un gran porcentaje del personal del hospital veía con malos ojos el proceder impuesto por Semmelweis ya que a muchos médicos que trabajaban allí, pertenecientes a buenas familias burguesas de clase media y alta de la ciudad -por lo que además de médicos se consideraban a sí mismos caballeros- les parecía un grave insulto el que otro miembro del hospital, encima de inferior condición social y venido desde la “provinciana” Hungría, se atribuyera el derecho de ordenarles lavarse las manos a todas horas (y más aún con sustancias agresivas que les podían irritar la piel de sus cuidadas manos), como si fueran personas de baja estofa. Así para Klein resultó relativamente sencillo ir progresivamente amargándole la vida a Semmelweis en el trabajo ante la indiferencia o la colaboración del resto de integrantes de la plantilla.

Rudimentario sistema de Forceps. Encyclopedia of obstetrics and gynecology, año: 1887

Además, unos meses después, a comienzos de 1848, las cosas se pusieron aún más a favor de Klein cuando estallaron disturbios sociales en Hungría. De esta forma los orígenes medio húngaros de Semmelweis pasaban a ponerle las cosas muy difíciles, sobre todo cuando algunos de sus hermanos fueron acusados por la policía austríaca de participar en las movilizaciones populares. Para muchos de sus compañeros eso hizo evidente que Semmelweis podía ser también un simpatizante del movimiento revolucionario húngaro. Probablemente Semmelweis no lo era y de serlo tenía todo el derecho. Pero eso obviamente resultaba lo de menos a los ojos de sus colegas, mayormente austríacos muy conservadores y temerosos de que los disturbios nacionalistas generasen el caos social. Aprovechando el momento Klein procedió a dar el golpe definitivo. Semmelweis por entonces no dejaba de ser un médico joven sin prestigio que se veía obligado a renovar periódicamente su plaza en el hospital. Así cuando su contrato estaba a punto de expirar y aunque normalmente se prorrogaba de forma casi automática a los médicos en aquella situación Klein buscó personalmente un aspirante a la misma plaza que ostentaba Semmelweis en la persona de un médico afín llamado Carl Braun. Aun así, pese a la antipatía que despertaba, a la hora de la verdad la mayor parte de médicos titulares del hospital mostraron su apoyo a que Semmelweis continuase en su puesto valorando su trabajo. Sin embargo la suerte estaba echada y Klein valiéndose de su jerarquía impuso que la plaza fuese concedida a su protegido, Braun, el cual pasó a desestimar las medidas de higiene experimentadas por Semmelweis y adoptar inmediatamente las tesis sostenidas por su patrón, Klein, obteniendo con ello un satisfactorio repunte de la mortalidad en la clínica. Pero eso daba igual porque como ya dije el asunto se trataba de clarificar quienes mandaban en aquel lugar. En consecuencia, habiendo perdido legalmente su puesto, a finales de marzo de 1849 Semmelweis fue expulsado de la plantilla del hospital pese a todo lo que había aportado. O más bien, precisamente por ello. Y desde luego Klein no iba a firmarle ninguna recomendación para que encontrase un nuevo empleo. Así las cosas tras más de dos años parado, a mediados de 1851, un desesperado Semmelweis tuvo que abandonar Viena, regresar a Hungría y aceptar un trabajo insignificante y mal pagado en un maternidad de Budapest. Por supuesto cuando llegó a ocupar su nuevo trabajo la mortalidad en aquella clínica era brutal entre otras cosas porque los tratamientos ante las infecciones detectadas en las embarazadas resultaban tan primitivos que aún incluían purgas e incluso sangrías. Ante aquel panorama Semmelweis no se vino abajo y se dispuso a volver a empezar y poner en práctica allí sus teorías. Gracias a ello en los siguientes cuatro años redujo la mortalidad de madres y neonatos a menos del 1%. Solo ocho muertes entre más de 900 partos atendidos por él en aquel tiempo. Paradójicamente eso lo que consiguió fue granjearle nuevamente un odio indeleble entre el resto de personal médico del hospital. Si en Viena uno de los factores que lo alejó de la dirección del hospital y del resto de doctores fueron sus raíces parcialmente húngaras, resulta que en Budapest el resto de médicos enseguida se sintieron desagradados por aquel “falso húngaro” sabelotodo que en el fondo era de cultura y ascendientes alemanes y venía de la odiada Viena dándose aires de grandeza y pretendiendo enseñarles a ellos como llevar sus asuntos en su ciudad. Si en Viena lo juzgaron como un infiltrado húngaro en Budapest pasó a ser visto como un infiltrado austríaco. El resultado es que al no pertenecer a ningún grupo ni adscribirse a ninguna escuela o línea de pensamiento ya existente Semmelweis era un estorbo para todos. Y desgraciadamente para él no era lo suficientemente rico o bien relacionado como para superar ese escollo. De esa forma la gota que colmó el vaso se dio quizás a finales de 1854 cuando Semmelweis decidió opositar al puesto de profesor de obstetricia en la cercana Universidad de Pest. ¿Sabéis a quien votaron en masa los profesores del departamento universitario para que ocupase aquel puesto? A Carl Braun, sí el amigo del doctor Klein, en suma el tipo que le había quitado el puesto a Semmelweis en Viena. Lo mejor de todo es que Braun ni siquiera hablaba húngaro y nunca llegó a ocupar aquella plaza. En el fondo era una forma de enviar un mensaje a Semmelweis: no te queremos aquí. En la Universidad de Pest en aquel momento la corriente imperante defendía la idea de que los tipos de infecciones y muertes en las maternidades que Semmelweis atribuía a infecciones externas a las enfermas se debían en cambio a la acumulación de suciedad y comida en el interior del intestino de las propias parturientas. Por tanto el resto de profesores no podían dejar que aquel tipo accediese a una plaza y procediese a negar lo que ellos llevaban años defendiendo en sus publicaciones y enseñando en las clases. Sería muy "embarazoso" para todos.

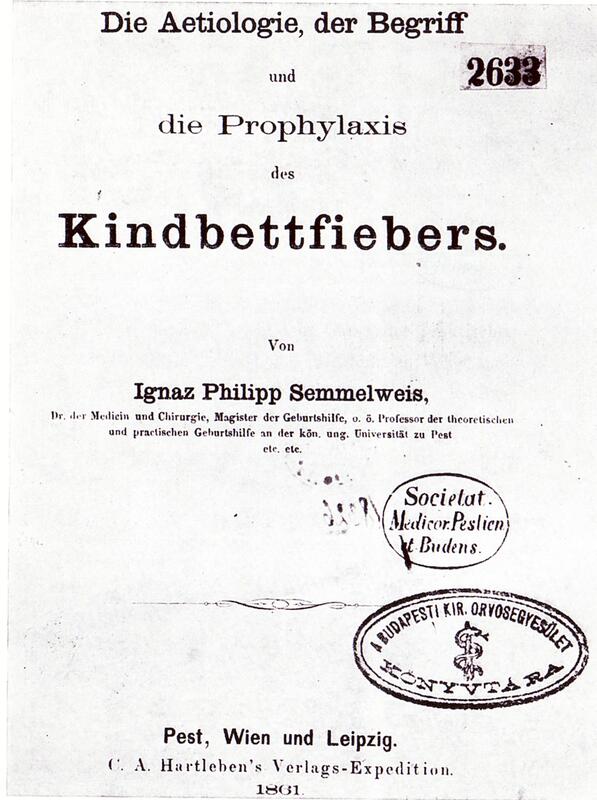

Cubierta de la publicación Die Ätiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers. Semmelweis, 1861 - Benedek, István

De hecho en los siguientes años Semmelweis hubo de afrontar, además del boicot laboral, también un boicot académico por el cual todos aquellos investigadores empezaron a desprestigiar y bloquear por sistema los intentos de Semmelweis de difundir sus estudios a través de revistas o congresos especializados. Llegado a ese punto de su vida Semmelweis iba a cometer un terrible error. En 1857, y pese a todo lo que he ido desgranando, le surgió una oportunidad. Una oferta para enseñar en la Universidad de Zurich, en Suiza, donde habían oído hablar de sus estudios y le ofrecían un puesto bien remunerado. Quizás de haberla aceptado… Pero Semmelweis rechazó aquella opción, que a la postre fue la última posibilidad en su vida de salir del ciclo destructivo en que se hallaba asediado dentro del Imperio Austriaco. ¿Por qué declinó aquel ofrecimiento? Porque estaba perdidamente enamorado de una jovencita de Budapest. Así que por una vez en su vida Semmelweis eligió el amor antes que su trabajo. Y aunque el amor inicialmente triunfó ya que ese mismo año Semmelweis logró obtener la mano de María, que así se llamaba, a la larga la decisión se demostró equivocada. Para empezar María era una guapa muchacha de veinte años de edad, es decir diecinueve años más joven que él en el momento de la boda, y esa diferencia de edad se convirtió pronto en un serio lastre. Por otra parte María, que era hija de un rico comerciante, estaba acostumbrada, digamos, a un cierto tren de vida burgués. Al casarse con Semmelweis sin saber mucho de sus disputas profesionales pensó que se aseguraba una buena vida ya que al fin y al cabo se trataba de un médico, en una época en que la profesión gozaba de gran prestigio social. Pero tras la boda María tardó poco en darse cuenta de que Semmelweis no era un prometedor triunfador con posibilidades de ascender sino un apestado al que se le cerraban todas las puertas y encima mucho peor remunerado de lo que se supondría. Para acabar de fastidiarlo todo su primer hijo murió al poco de nacer y el siguiente, una niña, murió a los cuatro meses. Tendrían otros tres hijos en los años siguientes pero la relación de la pareja nunca se recuperó de aquello. Además el carácter del propio Semmelweis, demasiado intransigente, huraño y volcado en su trabajo, tampoco ayudó a traer alegría al hogar o a quitar tensión a los conflictos conyugales que fueron surgiendo. Así las cosas a lo largo de los años 60 del siglo Semmelweis se fue hundiendo. Primero llegó la depresión crónica. Tenía motivos para ello. Sus colegas lo odiaban y saboteaban laboralmente y al hacerlo, al boicotear sus esfuerzos por difundir sus prácticas, encima estaban causando la muerte de docenas, cientos, quizá miles de mujeres, sin que parecieran darse cuenta o importarles lo más mínimo. Semmelweis se fue haciendo a la idea de que nunca iba a poder imponer sus métodos fuera de los subordinados del olvidado hospital en el que trabajaba y nunca le iban a dejar encontrar trabajo en otro sitio más prestigioso que pudiera usar de púlpito. Y encima su esposa lo consideraba un perdedor y debido a ello también lo despreciaba. Así con el tiempo la salud mental de Semmelweis empezó a resentirse. Se volvió irritable, vehemente en exceso, experimentaba cambios de humor repentinos y soltaba arengas sobre sus teorías o despotricaba contra el resto de médicos del hospital en público en medio de conversaciones que nada tenían que ver, llegaba al trabajo borracho o con resaca, empezó a frecuentar prostitutas y en definitiva su comportamiento empezó a resultar incómodo incluso para su familia o conocidos, la mayoría de los cuales tampoco es que lo apreciaran demasiado. Usando todo eso como justificante o como excusa el caso es que en el verano de 1865 uno de sus eminentes colegas firmó una recomendación para ingresarlo en una clínica psiquiátrica, recomendación con la que su mujer estuvo de acuerdo. Para llevarlo hasta ella lo engañaron asegurándole que se requería su presencia para dar una charla en Viena, en un nuevo instituto de investigación donde habían escuchado hablar de sus métodos. Al llegar al lugar indicado se dio cuenta de que se trataba de una institución mental y trató de resistirse al ingreso lo que provocó que varios guardas y enfermeros, con el fin de ponerle una camisa de fuerza, le golpearan severamente.

Antiguo hospital de Viena AKH, Año 1784 - Von Josef & Peter Schafer

La leyenda dice que después de eso consiguió escapar del lugar y sabiéndose acabado regresó por sorpresa al pabellón de anatomía de la Universidad donde delante de los alumnos abrió un cadáver y con el mismo bisturí que había utilizado para ello se provocó una herida, la cual con posterioridad le causó los mismos síntomas padecidos por las mujeres que tantas veces todos habían visto morir de fiebres y, en última instancia, también la muerte, probando de esa forma la veracidad de sus tesis de forma póstuma. Es una historia trágica pero hermosa. Por supuesto es mentira. Como todos sabemos, la vida mancha. Debido a ello la realidad es que Semmelweis nunca llegó a salir de la clínica de salud mental. Dos semanas después de su ingreso, cuando contaba con 47 años de edad, apareció muerto en su celda posiblemente debido a una septicemia. La forma en que la contrajo nunca se aclaró pero parece que aquella paliza recibida durante su ingreso le pudo causar alguna herida interna que pasó desapercibida debido a que, ante su falta de cooperación, además se le castigó confinándolo en una celda en solitario. Durante los días siguientes la herida seguramente se agravó producto del agresivo “tratamiento” con aceites laxantes del que también fue objeto en el lugar, el resultado de todo lo cual probablemente fue lo que desembocó en la infección masiva que, al no ser tratada, acabó con él. De las prácticas usadas por la medicina psiquiátrica en la época mejor no hablo hoy aquí porque el definirlas como primitivas y brutales sería quedarse corto. Era otra "ciencia" aun en ciernes. Producto de su insatisfactorio matrimonio Semmelweis dejó huérfanos a un niño y dos niñas pequeñas. El hijo varón se suicidó a su vez a los 23 años y solo una de sus dos hijas tuvo descendencia. Nadie entre ellos prosiguió sus trabajos debido a lo cual el legado de Semmelweis inicialmente se perdió. Su puesto en la clínica de Budapest fue pronto ocupado por un médico local de nombre Janos Diescher que rápidamente desechó las incómodas medidas impuestas por Semmelweis gracias a lo cual inmediatamente consiguió multiplicar por seis la tasa de mortalidad entre las parturientas hasta situarla otra vez en niveles mínimamente satisfactorios para que nadie se sintiera humillado. Todo regresó a la "normalidad" y en consecuencia durante los siguientes años ya nadie volvió a acordarse de Semmelweis en los lugares donde había trabajado.

Tasa de mortalidad materna (1910-1985)

Eso sí, con el tiempo, debido a las investigaciones de Pasteur y posteriormente las conclusiones que extrajeron de las mismas médicos como Joseph Lister los procedimientos antisépticos de higiene médica y esterilización de instrumentos se convirtieron primero en habituales y luego en obligatorios, no solo en la atención a parturientas sino en todo tipo de operaciones clínicas. Gracias a todo ello (así como a mejora en los métodos para tratar infecciones o la invención de las transfusiones de sangre) a lo largo de las últimas décadas del s. XIX y toda la primera mitad del s. XX la tasa de mortalidad durante los partos fue cayendo hasta situarse en los niveles ínfimos que más o menos disfrutamos en la actualidad (como se ve en el gráfico de arriba referido al particular caso español). Esclavos del paradigma Lo que me interesa de la historia de hoy es su utilidad de cara a plantear una pregunta que me parece interesante: ¿cómo pueden pasar cosas así?. De hecho, ¿cómo es posible que personas supuestamente inteligentes y con una excelente educación dejen frecuentemente que su raciocinio se nuble, incluso en lo tocante a cuestiones relativas a la propia disciplina en la que son expertos, cuando algún elemento de juicio entra en confrontación con sus intereses económicos, sus prejuicios sociales, sus creencias religiosas o sus ideologías políticas? Es un interrogante que siempre me ha fascinado. Porque, creedme, eso ocurre todo el tiempo (quizás más frecuentemente en lo que toca a “científicos” sociales, pero es una pandemia que afecta a todo tipo de expertos). De hecho quizás yo también me estoy dejando llevar por mis fobias y prejuicios adquiridos... uno nunca se puede estar seguro al respecto. Por supuesto un caso suelto traído al azar y relativo a una simple maternidad en la Viena del s. XIX no es prueba de nada respecto a la historia de la ciencia con mayúsculas. Simplemente la quiero usar como mera anécdota introductoria de procesos sobre los que se podrían poner otros cien, o quizás mil ejemplos. De hecho en este blog siempre que pueda iré desgranando otras historias parecidas. Pues bien, al respecto de todo lo anterior, en 1962, el físico e historiador de la ciencia Thomas Samuel Khun publicó un ensayo llamado La estructura de las revoluciones científicas en el que planteaba entre otras cosas la idea popperiana de la importancia de las decisiones de la comunidad científica en el desarrollo, la aceptación o el rechazo de las teorías que esa misma comunidad genera.

Para Kuhn, dentro de una sociedad o, a menor escala, dentro de una determinada rama del conocimiento, según épocas operan unos “consensos” generales que él denominó paradigmas. Lo que resulta curioso en su pensamiento es que para Kuhn la sustitución de un paradigma por otro más perfeccionado no se produce exclusivamente por razonamiento lógico. De esta forma en el campo del pensamiento humano cuestiones psicológicas, institucionales, sociales, culturales… habrían jugado un papel relevante, a veces muy por encima de la pura racionalidad, a la hora de que una sociedad en bloque, o bien dentro de ella las jerarquías e instituciones que controlan una determinada área del saber, decidan dar vía libre e implicarse en la difusión social de un nuevo procedimiento, una nueva teoría o una cierta forma de pensamiento global. Según este autor, la mayoría de las investigaciones que se realizan en una sociedad y un momento dados se dedican a confirmar lo ya sabido, por lo cual a menudo las élites científicas son en muchas ocasiones las primeras en enfrentarse a los cambios de perspectiva.

Desde luego las ideas de Kuhn (luego recogidas por otros pensadores como Lakatos o el mismo Paul Feyerabend en su Tratado contra el método) resultan criticables, pero plantean cuestiones interesantes que quizás deberíamos tener presentes. El consenso imperante entre una parte importante de la población de nuestra época tiende a sacralizar la forma en que funciona la ciencia así como a los hombres que la nutren y los métodos que emplean. En muchas ocasiones se tiende a valorar las instituciones generadoras de conocimiento como torres de marfil donde unos individuos imparciales descubren nuevas ideas siguiendo únicamente parámetros lógicos. Individuos que si se equivocan lo hacen por cuestión de fallos técnicos o de cálculo. Deberíamos en cambio plantearnos hasta qué punto las disciplinas científicas son objetivas en tanto que difícilmente lo son los hombres que generan y revisan sus contenidos, o aquellos que sufragan económicamente el mantenimiento de las mismas, o los dirigentes encargados de regular y orientar en una dirección precisa los esfuerzos de universidades, academias o institutos de investigación. Es una evidencia que tanto los científicos que generan el conocimiento puro como luego los especialistas que lo convierten en tecnología útil, o los pedagogos que difunden y perpetúan a nivel social un “paradigma”, son seres humanos todos ellos. Seres imperfectos por tanto, en muchas ocasiones sometidos a mecenas, burócratas, empresarios o políticos aún más imperfectos. Y tanto unos como otros tienen a su vez en común el poseer ego, ambiciones, odios, creencias, contradicciones, prejuicios, anhelos inconfesables o ideologías personales que a veces influyen o interfieren en sus decisiones profesionales y sus juicios académicos de la misma forma que lo hacen en sus vidas cotidianas. ¿Estoy diciendo algo imposible de creer?. Pues deberíamos tenerlo presente. El velo Por supuesto, pese a todo lo que he comentado, los logros del método científico moderno resultan indudables. Tanto el conocimiento de las leyes que rigen nuestro entorno como la producción de tecnología derivada de ello han crecido exponencialmente a lo largo de los últimos siglos. Los defectos que pretendo poner sobre la mesa no dejan de ser meras molestias, obstáculos que no pueden detener el flujo de la corriente. Pero no obstante sí pueden estorbarla, ralentizarla, desviarla temporalmente. En relación con esto en más ocasiones de las que se piensa el conocimiento se ha abierto paso en los últimos siglos no solo debido a sesudas deducciones racionales por parte de cerebros privilegiados movidos por el puro afán de conocimiento sino que en múltiples ocasiones el progreso humano se ha visto favorecido por el vulgar azar, las serendipias, los prejuicios con efectos contrarios a los esperados, el interés destructivo que de casualidad ofrece algún desarrollo positivo… y todo ello muchas veces a cargo de individuos mayormente despreciables, egoístas, tramposos, insoportables y malintencionados. Pondré un par de ejemplos reduciendo el foco al campo y la época en el que hoy ubiqué mi historia porque el debate que estoy proponiendo es inmenso, inabarcable. James Marion Sims (1813-1883), un médico estadounidense, es considerado uno de los padres de la ginecología como ciencia. Y sin embargo desarrolló la mayor parte de sus conocimientos en base a experimentar, sin anestesia, con esclavas negras (sometiendo a algunas de ellas a docenas de operaciones sucesivas en sus vaginas) usándolas para practicar las nuevas técnicas que iba introduciendo y verificar así los posibles fallos de las mismas antes de ponerlas en práctica con sus clientas blancas. Por su parte Adolphe Pinard (1844-1934) inventor del estetoscopio y de los métodos de palpado de embarazadas que aún se usan en la actualidad, fue también desarrollador de teorías eugenésicas con las que tiempo después simpatizaron los nazis. Y diría que si uno estudia con detenimiento, más allá de los titulares habituales de las enciclopedias, las biografías y las circunstancias concretas de muchos de los grandes desarrollos científicos y técnicos de la historia de la humanidad encontrará que una parte sustancial de los mismos se han debido a procesos de lógica delirante, deducciones incorrectas que de forma paradójica ofrecieron resultados positivos, errores que se compensaron entre sí, o luchas de egos entre sabios con amplias lagunas como seres humanos en el día a día. Más aún, no ha existido en la historia humana ninguna sociedad desarrollada que no considerase que su mundo y sus ideas eran los mejores posibles. Obviamente si nadie nunca hubiese albergado dudas y reconocido la existencia de enigmas y campos en los que investigar no habría existido el progreso. Lo que quiero decir es que lo habitual en las sociedades humanas es visualizar sus propios conocimientos y opiniones como los más avanzados existentes y en base a ello pensar que las ideas sostenidas por la cultura propia son ciertas en su mayoría y solo faltan por ajustar diversos pequeños flecos. Quizás algunos problemas técnicos, dudas sobre la naturaleza o el cosmos o la forma de tratar tal o cual dolencia. Pero nada preocupante. Eso pensaban un habitante de Babilonia o del País del Nilo hace un par de milenios, un ateniense del s. V antes de nuestra era, un romano del s. I, un ciudadano maya del s. VII, un habitante de la Florencia del Renacimiento, otro de la China Ming de esa misma época o bien un orgulloso súbdito de la Inglaterra victoriana decimonónica. Para todos ellos su mundo era el mejor de los mundos posibles y sus opiniones y saberes los más perfectos de la historia lo que indicaría que poco más quedaba por saber. Algunos detalles si acaso. Como dije, nada preocupante.

Estatua de James Marion Sims en el Central Park de Nueva York, retirada en abril de 2018 por experimentar, sin anestesia, con esclavas negras

En cambio lo que nos enseña la historia es que esa autoimpresión era incorrecta. En TODAS las sociedades humanas de la historia una parte sustancial del conocimiento y las opiniones dadas por verdaderas han resultado ser falsas. Mirando hacia atrás la inmensa mayoría de los saberes sobre el cosmos, la medicina, la biología, la química, la política, la justicia o la historia sostenidos en el pasado, incluso muchos de los considerados totalmente indudables en su momento, no solo han resultado erróneos sino que contemplados en perspectiva parecen hasta ridículos y sorprende que sus contemporáneos no se diesen cuenta de ello. Pero claro, existe un matiz perverso. Nos olvidamos de que lo anterior implica casi una certeza: exactamente lo mismo está ocurriendo ahora, en este momento, con nosotros como sociedad. Simplemente, como nuestros predecesores, no somos capaces de concebirlo ni admitir lo que implica: miles de millones de personas en todo el planeta, quizás tú y yo, ahora mismo, con total seguridad funcionan/mos en el día a día dando por buenas concepciones científicas, morales, jurídicas, políticas o (diría que sobre todo) ideas religiosas absolutamente absurdas y de una lógica patética. Igual que lo hacían los campesinos y nobles del medievo o el Antiguo Régimen, o incluso los cultivados filósofos de la Ilustración. Dentro de 500 años (si no destruimos este planeta antes) nuestros herederos mirarán atrás y les pareceremos ridículos, tan estúpidos que les resultará difícil meterse en nuestra piel para comprender por qué hacíamos esto o lo otro. Pero no podemos imaginar exactamente por qué.

Imagen de la serie “Fargo”, podemos leer en el célebre cartel: “¿Qué pasa si tú tienes la razón y ellos están equivocados?”. FX/MGM

Sabemos qué es lo que no sabemos. Pero no sabemos exactamente qué es lo que creemos saber con seguridad pero en realidad desconocemos. Y seguramente es mucho porque siempre ha sido así a lo largo de toda la historia. Los humanos del s. XXI no somos especiales aunque lo demos por supuesto. Con toda certeza el porcentaje de ideas incorrectas que nosotros en el presente damos por válidas es menor que en otras sociedades del pasado, quizás sustancialmente menor gracias al proceso histórico de acumulación de conocimiento del que nos beneficiamos. Pero también con total seguridad ese porcentaje existe, solo que no sabemos a ciencia cierta cual es. De hecho es posible que exista un límite inferior, un umbral, un cierto porcentaje de falsedades en que toda sociedad necesita creer para mantener su cohesión y por tanto del que no es posible prescindir, variando con el tiempo el tipo y naturaleza concreta de tales falsedades. Existe un velo ante los humanos que nos impide imaginar la realidad de una forma distinta a como la hemos conocido y, sobre todo, a cómo nos la han enseñado. El progreso existe por acumulación y porque en cada época nacen unos pocos individuos que ocasionalmente logran sustraerse a los efectos de ese velo, superar el muro que nos limita en algún campo concreto y proponer en cambio conceptos nuevos, aunque ellos mismos como individuos estén a su vez ciegos a las incongruencias que se dan fuera de ese pequeño apartado en el que vislumbran un error. Pero sin embargo las ideas nuevas salidas de esas iniciativas se abren paso muchas veces con dificultad, tras décadas o incluso siglos de dudas y disputas, a veces por pura casualidad y en ocasiones es posible que debido a envidias, luchas de egos, intereses económicos o disputas políticas, los humanos hayamos sepultado u olvidado ideas correctas. Por supuesto la Humanidad ha progresado desde su punto de partida durante la Prehistoria, en el oscuro interior de las cavernas contemplando sombras. Desde entonces hemos buscado incansablemente la salida de la cueva, pero ni la hemos encontrado aún ni el trayecto recorrido hasta el momento ha sido un peregrinar erguidos y en línea recta. Al contrario, ha sido un penoso viaje a trompicones, incluso con algunos retrocesos, chocando y gateando, a veces dirigidos en nuestro vagar por seres patéticos y en ocasiones acertando con la bifurcación correcta (o eso creemos) por pura suerte. Con todo parece que a lo lejos se divisa por fin la salida de esta laberíntica gruta en que nos encontramos prisioneros. O eso deseamos creer. A fin de cuentas sabemos que nos hemos alejado, y mucho, del punto del que partimos. Por ello tenemos que estar acercándonos a algún tipo de meta. Parece lógico pensar así. Pero ni deberíamos darlo por descontado, ni estar tan satisfechos de cómo hemos llegado hasta aquí.

Autor: John Surena

Temas relacionados: Divulgación científica, Biomedicina, Medicina, Historia

Reconocimientos y más información sobre la obra gráfica ADVERTENCIA: En este foro, no se admitirán por ninguna razón el lenguaje soez y las descalificaciones de ningún tipo. Se valorará ante todo la buena educación y el rigor sobre el tema a tratar, así que nos enorgullece reconocer que rechazaremos cualquier comentario fuera de lugar.

1 Comentario

Paqui

11/7/2019 21:38:41

Maravillosa historia, aunque siento una profunda indignación por la arrogancia que se desprende de aquella conducta infame. Mis felicitaciones al señor Surena. Un relato soberbio

Responder

Deja una respuesta. |